建築デザイン特論 |

|---|

生活の場所。教育の場所。子供のための空間。

小学校を設計する。

建築デザイン特論は4年生の講義です。さらに規模が大きく複雑な施設構成である公共建築の設計に挑戦します。設計課題は「『都市の中にある』小学校」を中心に取り組みます。小学校は公共建築の中でも数が多く、普通教室から特別教室、職員室、体育館、運動場、プールなど様々な部屋が必要とされます。

これらを首尾一貫した計画にして、一つの提案としてまとめる能力が要求されます。もちろん、小学生の生活のための空間であり、教育のための空間であることが前提です。さらに教職員や地域の人々のことも考える必要があります。

大まかなボリュームを配置して、小学生の動きや教職員の動き、登下校時や休み時間、などの計画の検討を行います。

敷地を見学に行きます。周辺の道路の状況、周囲の建物の種類や日照、風の向き、危険な場所はないか、楽しそうな場所はないかチェックします。

高低差を計測したり、道幅をチェックしたりします。これらは後で設計の役に立ちます。

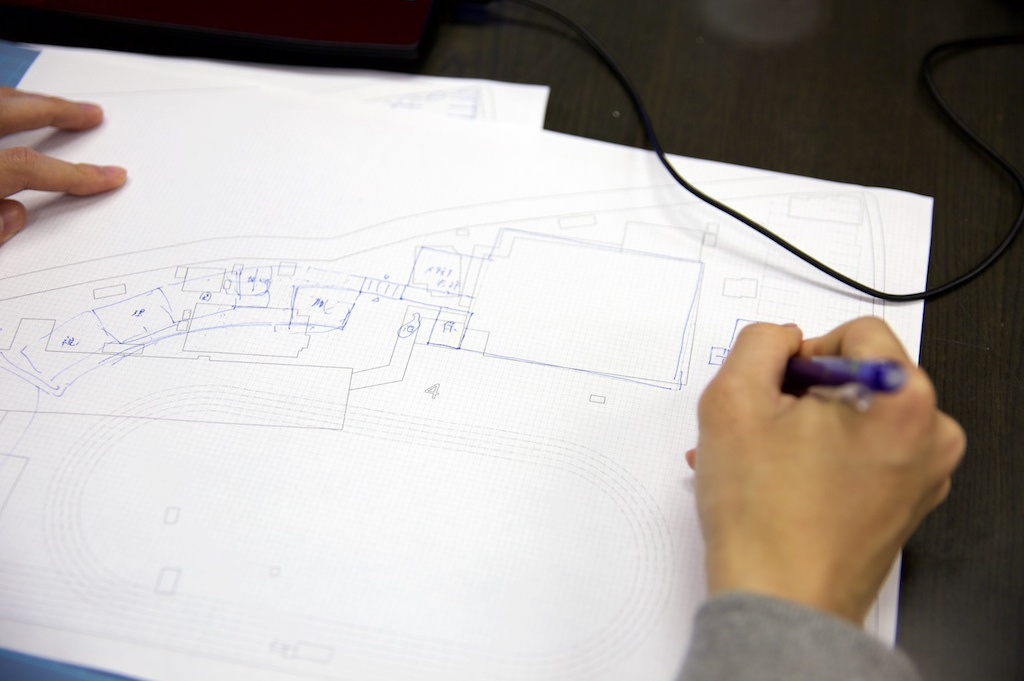

講義では明治以降の小学校の成り立ちや最近の優れた小学校の事例について学びます。既存の小学校の計画の工夫を学ぶために、小学校のすぐれた事例のトレースをします。スケール感や特徴を身につけます。頭で得た知識を身体に定着さるのです。

今回の課題の敷地の特性と課題内容を把握します。同縮尺の別事例の小学校を配置することが可能かどうかチェックしています。

自らの手でスケッチをしてアイデアを提案します。

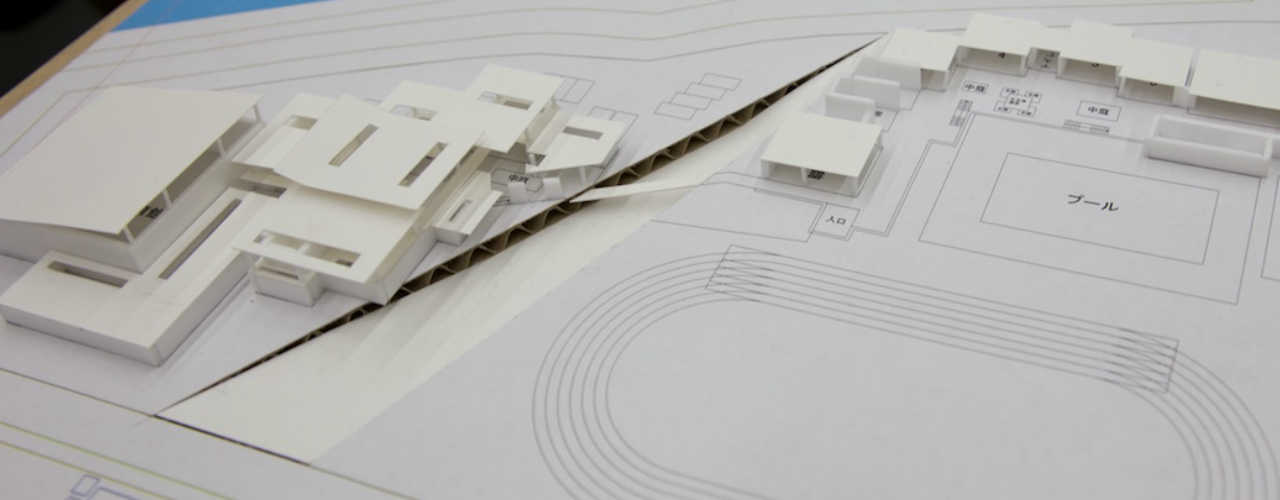

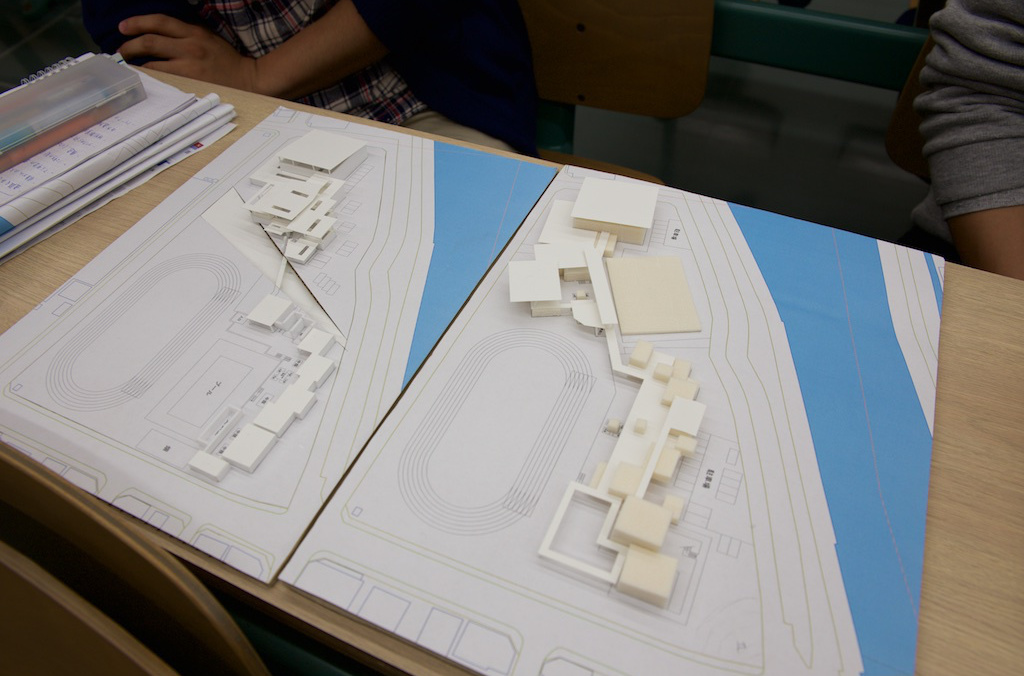

アイデアを提案するのに模型を使う人もいます。教室や体育館、プールなど様々な建物が積み上げられた状態です。

自分のアイデアがどのようにまとめるか、客観的にチェックするために模型も用います。特に高さや大きさ、圧迫感などに3次元のチェックは有効です。

かなり模型も精度が上がってきます。

CADにより製図を行います。3次元モデルも作成します。

中間発表です。学生は現時点での進行状況を発表します。他の学生から厳しい指摘があることもあります。もちろんTAや教員も様子を見守ります。

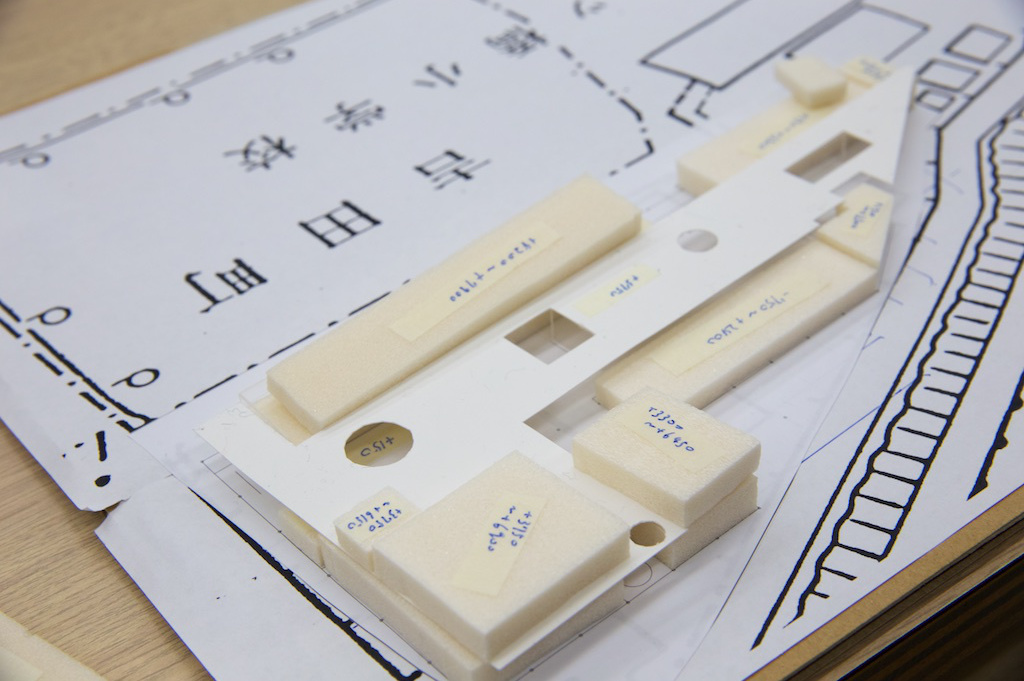

教室と教室の間に様々な形の吹き抜けを作り、特徴を出しています。

細部をチェックしながら、少しずつ変更を重ね、小学生のため、教職員や地域の人々のために考えます。写真は、小学校の中央部で南北の通り抜けの道を模索している様子です。