ー人工衛星と衛星画像ー

|

地球観測としての人工衛星の役割 1957年10月4日、旧ソ連によって人類初の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げから始まり、現在まで数え切れないほどの衛星が宇宙へと打ち上げられてきました。それと同時に、搭載されるセンサーの革新的な進歩によって、地形、地質、植生、海洋、大気の様子、気候など、地球上の様々な現象が人工衛星によってとらえられるようになりました。ここでは、その一例としていくつかの人工衛星と衛星画像について紹介します。 |

|

|

|

|

他の衛星画像

|

|||

|

高頻度低分解能型

|

低頻度高分解能型

|

超高分解能型

|

全天候型

|

|

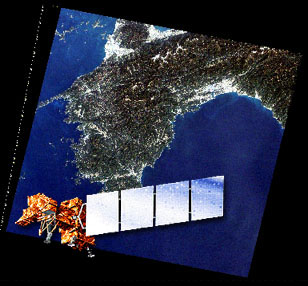

JERS-1 OPS高知市 |

JERS-1 SAR 富士山 |

||

|

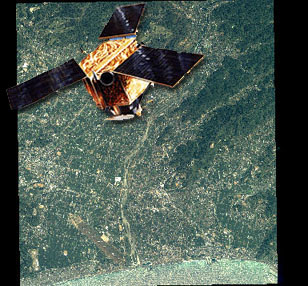

ADEOS AVNIR皇居周辺 |

IRS-1D長崎空港 |

RADARSAT岩手県 |

|

|

SPOT HRV皇居周辺 |

|||

|

衛星画像の情報 人工衛星によって取得され、私たちが目にするデータのほとんどは画像化されたデータです。衛星画像の場合、一般の画像形式の場合もあれば特殊なデータ形式も多数あります。一つの衛星画像がもつデータ量は数百メガバイトから数ギガバイトにものぼるので、処理をするコンピュータも大変です。これら衛星画像には、座標情報はもとより光学的な影響、大気や影の影響、植生や地形の影響等、さまざまな情報が存在しており知り、知りたい情報を得るための解析には大変な労力を必要とする場合があります。。 |