(2)地域木材を使った住宅などの技術開発

2000年ころから地域の山を経済林として動かす木材流通システムづくりを目的としたNPO法人を設立し、連携する高知県との間で「れいほく規格材」を企画開発した。その後この規格木材をベースにした「れいほくスケルトン」の開発にも携わった。

現在は地域の大工・左官など家づくりにかかわる技術を地域経済に生かすための体制づくりや、地域木材を使用する住宅や関連技術の開発を行っている。また住宅の設計において景観は主要なテーマの一つである。

(3)土壁の開発

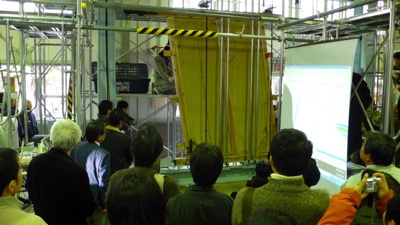

2006年、耐力壁としての土壁の性能検証をおこなう「土壁ネットワーク」という研究グループ設立にかかわり、現在も活動を継続中である。2003年に改正された建築基準法告示により住宅に使われる土壁が耐力壁として一定の評価がされたことにあわせて、その規定を地域で運用するための地域仕様づくりに関する研究を行い、2011年に概ねの成果を得ることができた。

(4)やま・むら・まちをつなぐもの

景観関係業務にかかわる中で、地域の住宅生産システムと景観との関係に興味がわいてきた。1999年、森林保全活動にかかわる人、地域材で住宅を設計する人、都市デザインにかかわる人、この三者でフォーラム「やま・むら・まちをつなぐもの」を開催した。このフォーラムをきっかけに上記の地域材を動かす木材流通システムづくりを目的としたNPO法人設立に至った。

-

仕事では、どんなところにこだわっていますか?

仕事では、どんなところにこだわっていますか?

革新的であることにこだわりを持っている。

以前、大きな地方都市にあるコンサルタントに勤めていたが、30年ほど前に小さな地方都市である生家のある香川県に帰ってきた。以前は支店経済で栄えた香川県であるが、長年の中央志向からか地域の固有性や本来の能力を生かせない地域の状況を強く感じていた。地域にいるからこそできる面白いことを探している中で、上記のような活動に至った。地域性を改めて見直すことで革新的なものが生まれると思っている。土壁もその一つである。

-

これまでのJUDIの活動で面白かったものは?

これまでのJUDIの活動で面白かったものは?

どれも面白かった。私はメンバーの中で一番たくさんこれまでの行事に参加しているのではないかと思う。

徳島県阿南市の椿泊の見学では、子供も同伴し徳島の林さんのヨットで往復。行きは無風でエンジン走行。カギ型路地が入り組むまち並み。豪華な刺身。帰りは大雨でエンジン走行。とても面白い体験だった。

徳島県上勝町の棚田フォーラムでは、番外編でいった慈眼寺の穴禅定(あなぜんじょう)で狭い鍾乳洞を通り抜けたのが印象に残っている。

宇和島では、地元の人との交流を楽しめた。

別子山村では、別子銅山跡の樹木が生えていない山と硫酸銅で青い川が印象的だった。

どこへ行っても美味しい地元の料理があった。